西柏坡时期的马列学院:中共中央“高级党校”的奠基与初创

发布时间:2025-09-30 17:56:35 人气:775

中共中央于1948年秋季决定恢复建立高级党校,最初定名为“马列学院”。此时中国革命正处于历史转折点,人民解放军转入战略反攻,夺取全国胜利的局面已然形成。随着解放区不断扩大,党的中高级干部理论素养亟待提高,毛泽东在九月会议上特别强调:“我党的理论水平,必须提高一步。”这一指示直接催生了马列学院的创建,选址最终确定在地处太行山腹地的西柏坡附近。

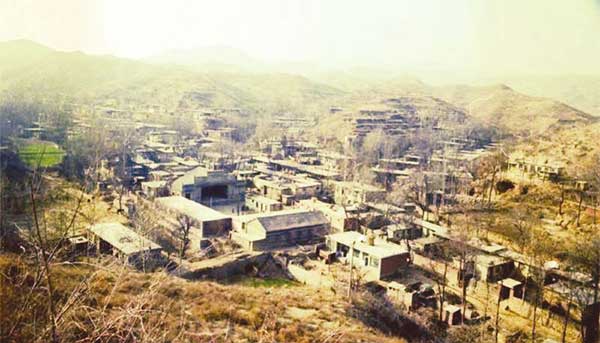

马列学院的创办标志着中国共产党在夺取全国政权前夕对理论建设的前瞻性布局。1948年11月8日,马列学院第一期学员在李家沟口村正式开学,这个位于西柏坡东北方向约十公里的小山村,从此承载起培养党的理论骨干的特殊使命。刘少奇在开学典礼上明确指出:“我们要提高党的干部的理论水平,使各方面的工作做得更好。”这番话道出了创办马列学院的战略意义。

首任院长由刘少奇亲自兼任,体现了党中央对党校工作的高度重视。副院长陈伯达、教育长杨献珍共同承担具体教学管理工作。学院最初仅设两个班,学员共计108人,这些经过严格选拔的干部平均年龄不足三十岁,却都已具备丰富的革命实践经验。他们中有久经沙场的军事指挥员,也有从事地方工作的领导干部,共同特点是都具备培养为理论骨干的潜质。

教学条件极为简陋,却创造了令人惊叹的教学成果。学员们住在农民腾出的土坯房里,在树荫下、打谷场上听课,用膝盖当课桌记笔记。就是在这样的环境中,他们系统研读了《共产党宣言》《国家与革命》等马克思主义经典著作。著名学者周文、何其芳、艾思奇等都曾在此执教,他们自编教材,用通俗易懂的语言阐释深奥的理论问题。

课程设置注重理论与实践相结合。除了马克思主义基本原理外,还开设了中国革命史、党的建设等课程。毛泽东的《将革命进行到底》《论人民民主专政》等著作成为学员重点学习的内容。教学方法强调自学为主与集体讨论相结合,每天保证六小时学习时间,晚上则分组讨论,常常争论到深夜。这种学习方式极大地提高了学员的理论思维能力和解决实际问题的能力。

1949年3月,党的七届二中全会在西柏坡召开,马列学院部分学员列席会议,第一时间领会了全会精神。全会提出的“两个务必”重要思想,立即成为学院教学的核心内容。此时,随着平津战役胜利结束,北平和平解放,党中央决定迁往北平,马列学院也随同转移。1949年4月,学院师生离开李家沟口村,迁往北平碧云寺,继续完成第一期学员的培养工作。

西柏坡时期的马列学院虽然只存在短短五个月,却在党的干部教育史上写下浓墨重彩的一笔。这一时期培养的学员后来大多成为各条战线的领导骨干,为新中国建设作出了重要贡献。更为重要的是,学院创立过程中形成的办学理念和教学传统,为后来中共中央高级党校(今中共中央党校)的建立与发展奠定了坚实基础。

马列学院的创办实践充分证明,中国共产党始终将思想理论建设摆在突出位置。在西柏坡这个中国革命最后的农村指挥所,党的领导人不仅运筹帷幄决胜千里,而且高瞻远瞩地规划了执政后的干部培养工作。这段历史至今仍给人以深刻启示:理论上的成熟是政治上坚定的基础,注重理论学习是我们党不断从胜利走向胜利的重要法宝。

当我们回望西柏坡时期的马列学院,看到的不仅是一段艰苦办学的历史,更是一个政党在历史转折关头展现出的远见卓识。在条件极其简陋的农村环境里,中国共产党已经为执政后的理论建设和干部培养绘就了蓝图。这段历史充分证明,注重理论武装、加强干部教育,是我们党领导革命和建设事业不断取得胜利的重要保证。

作者单位:西柏坡党校

上一篇:西柏坡:从“退还慰问品”看新时代党性教育的深层逻辑

下一篇:西柏坡红色教育:从预算报告看从严治党的历史源头